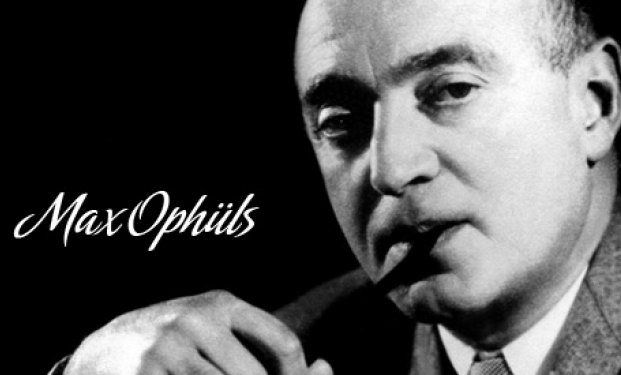

Max Ophüls, il ritrattista di donne

Introspettivo, sensibile, sofisticato, disincantato, arguto. Tutto questo è stato Maximilian Oppenheimer Ophüls, al secolo Max Ophüls (6 Maggio 1902 , Saarbrücken, Germania - 25 Marzo 1957, Amburgo), passato alla Storia del Cinema come ritrattista dalla mano leggera ma ferma di donne, cultore dell’emozione e del melodramma.

Nato in una famiglia di imprenditori ebrei tedeschi, Ophüls capisce subito che vuole lavorare nel mondo del cinema, rinunciando alla direzione dell'impresa paterna; comincia tuttavia come regista teatrale per poi esordire nel 1932 con l’accademico e antimilitarista ma recitato benissimo Amanti folli (che avrà diverse versioni) e La sposa venduta tratto dall’opera del compositore ceco Bedřich Smetana. In Amanti folli già si nota il particolare uso che il regista tedesco fa della macchina da presa: i movimenti sono vertiginosi, sembrano infiniti. Questa tecnica che ha un effetto di straniamento brechtiano si consoliderà nei successivi film, consentendo a Ophüls di lasciare che lo spettatore si immedesimi nel suo personaggio e in quello che prova.

A causa del Nazismo, Ophüls, come tanti altri suoi colleghi artisti, è costretto ad emigrare in Francia ma, dopo poco tempo, è invitato in Italia dal produttore Angelo Rizzoli per dirigere un film tratto da un soggetto di Salvator Gotta: La signora di tutti (1934), premiato alla Mostra di Venezia, storia di una triste diva del cinema con una strepitosa Isa Miranda che strizza l’occhio a Greta Garbo. Qui il regista, attraverso una soggettiva di 360 gradi ci permette di vedere il personaggio attraverso i nostri occhi.

Divine, tratto da un romanzo di Colette del 1935 è un insuccesso ma dà ancora l’opportunità a Ophüls di trattare un tema a lui caro: la donna fragile vittima dell’industria dello spettacolo nonché (sempre attuale) lo sfruttamento del corpo femminile. La nostra compagna (1936) è un film elegantissimo pervaso da un umorismo pessimista: tre uomini, due amanti della stessa donna e il marito di quest’ultima, s'incontrano nell'aldilà; ognuno ignora l'esistenza degli altri due ma tutti danno un ritratto diverso della donna, la quale rimane un personaggio sconosciuto al pubblico. Dopo i meno riusciti Yoshiwara, il quartiere delle geishe (1937) e Werther (1938), Ophüls prosegue il suo cammino stilistico bifronte che vuole l’unione dell’umorismo al dramma, o meglio il sottile nascondimento della lacrima tramite il sorriso (perché in fondo come sosteneva Bergson «non vi è nulla di comico al di fuori di ciò che è propriamente umano»), dirigendo Tutto finisce all’alba (1939). Qui il regista dimostra tutto il suo interesse per l’universo femminile curando mirabilmente sia l’aspetto romantico che quello drammatico della protagonista che vive tra realtà e sogno.

L’amore femminile è alimentato dalla potenza e dalla forza del sogno non dalla realtà ma in compenso rende la vita meno amara e dolorosa; è affascinante come il regista riesca ad imprimere nel volto, nello sguardo e nei gesti delle sue protagoniste ora la dignità, ora la sofferenza, ora il romanticismo senza mai renderle sdolcinate. La mano di Max Ophüls è delicata, accarezza l’anima della donna sfuggendo a facili sentimentalismi.

Il 1947 segna il debutto hollywoodiano del regista con Re in esilio, film teatraleggiante di cappa e di spada, l’anno successivo è la volta del film più celebre di Ophüls, il capolavoro Lettera da una sconosciuta tratto dalla novella di Zweig, con l’indimenticabile Joan Fontaine nei panni di una romantica ragazza viennese ossessionata da un pianista, per il quale si consumerà fino alla morte. Consapevole che la vera forza dell’amore, declinato in mille sfumature, appartenga all’universo femminile fatto di grazia e moralità, Ophüls realizza un melodramma raffinato che in mani di altri registi sarebbe risultato una patetica love story a senso unico. Illusioni; il dolore lacerante e straziante per un amore non corrisposto e celato all’altro, irrazionalità, gelosia, tormento, fantasticherie sull’altro; il maestro tedesco racconta tutto questo, che non può esserci estraneo, in un clima spesso cupo, laddove non mancano quei lampi rincuoranti di immensa delicatezza e romanticismo. Squarci di speranza nella tragedia. L’amore e l’indifferenza che si mostra per esso. Ma chi ama Lisa, l’ostinata protagonista? Un uomo autodistruttivo, libertino e decaduto artisticamente, da un certo punto di vista egli non le è lontano, entrambi vivono una decadenza, un amore (lei per lui, lui per la musica), una morte. Entrambi sono vittime e probabilmente anche complici della finzione e dell’apparenza.

Come è lontano Ophüls dal mondo attuale nel presentare una donna come Lisa, donna priva di orgoglio, e il suo modo di concepire e vivere un amore travolgente e totalizzante: lo vive nella sua testa, e certamente questo può accadere anche oggi ma Lisa è felice nel provare ciò, nell’accontentarsi di ricordare, nell’essere fedele per sempre a Stefan. Morire d’amore e scrivere lettere sicuramente non sono in voga. L’amore di Lisa in questo senso è reale sebbene la sua felicità sia basata su ricordi ed istanti che ella prolungherà dimenticandosi del presente e del futuro. Per lei vale la massima di William Maugham: “l'amore eterno è quello non corrisposto”.

Ne La morsa (1949) invece la donna riesce a sposare l’uomo di cui è innamorata ma questi si rivelerà un sadico persecutore. Finale tragico, il che non meraviglia se pensiamo che i film di Ophüls contengono il più alto numero di suicidi della Storia del Cinema. Dello stesso anno è il suo ultimo film hollywoodiano Sgomento, non all’altezza dei film precedenti.

Nel 1950 Ophüls realizza una commedia in Francia, La Ronda, dove dirige due talentuose attrici come Simone Signoret e Danielle Darrieux; film amaro che fotografa la desolazione e l’inconsistenza dell’umanità laddove emerge una profonda nostalgia per la giovinezza attraverso un girotondo “dell’amore”. L’anno successivo il regista si misura con Guy De Maupassant dando vita ad una trasposizione di altissima classe dal sapore impressionista de Il piacere, la cui battuta finale dà il senso a tutto il film: “La felicità? La felicità non è allegra".

Figura anche il nostro Vittorio De Sica tra gli attori che hanno preso parte al penultimo film del grande regista, I gioielli di Madame De (1953) dove l’equivoco oltre all’amore e alla morte la fa da padrone. Lola Montès, tratto dal romanzo di Cecil Saint-Laurent, è l’ultimo lavoro di Max Ophüls che sembra riprendere la storia della protagonista di Tutto finisce all’alba. Il maestro non poteva andarsene senza aver primo fatto testamento attraverso questo capolavoro costruito su giochi di colore, si avvale inoltre del cinemascope, di inquadrature flashback per una riflessione sul binomio apparenza-essenza, finzione-realtà.

Con Lola Montès Ophüls getta la maschera ed illumina, stavolta abbandonando il sorriso, quel pozzo oscuro quale è la spietata industria cinematografica, emblema del falso e dell’ipocrisia; e Lola Montès, la celebre ballerina che, dopo essere stata l’amante del re di Baviera Ludwig I, finirà col lavorare in un circo americano, è il simbolo di questa spietatezza.

Amato da François Truffaut e da Stanley Kubrick, Max Ophüls è stato un abilissimo giocoliere, un grande tecnico in grado di nascondere nelle sue pellicole una sperimentazione trasgressiva, mescolando melodramma, commedia e noir, che si inserisce chirurgicamente nella narrazione tradizionale. Tale procedimento è utile al regista per fare delle sue opere metafore della vita. Lo stesso gusto per la raffinatezza e l’eleganza rientra nel discorso “nascondimento” e che svela un Ophüls pudico che, per ricercare e trovare un qualcosa di raro e prezioso ma fragile, lo protegge con disincanto. Un osservatore dell’animo umano e delle cose del mondo, un Balzac cinematografico verrebbe da dire, ma è una definizione che sta stretta ad Ophüls, il quale più che un realista è stato un visionario, come Balzac, in fondo.

Tag:

Per condividere o scaricare questo video: TV Animalista

Facebook Comments Box